阿拉伯文明的明珠,中沙学者联手打造《悬诗疏评》

时间: 2025-08-26 03:55:00 来源:作者:

阿拉伯文学史上的明珠《悬诗》,在北京大学教授林丰民领衔译、著后,首次以中国学者的“译-疏-评”三维解读登陆中文世界。这部《悬诗疏评》既是中阿学术合作的结晶,更展现了经典重释如何架起文明互鉴的桥梁——从沙漠诗人的吟诵到当代中国青年的书桌,跨越时空的诗意正焕发新生。当沙特学者笔下的《悬诗》注本遇上中国译者的疏解,一场跨越沙漠与丝绸的文明对话就此展开。

本书的出版,不仅标志着中沙文化交流在古典文学领域的新突破,更让阿拉伯文学史上的这颗明珠再度向中文世界绽放异彩。两大古老文明正通过诗行的重新解读,续写着新时代的文化相遇——这既是中沙学者智慧的结晶,也是“一带一路”框架下民心相通的生动注脚。

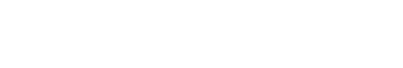

《悬诗疏评》

见证中沙人文合作温度

文 · 付志明 杨 光

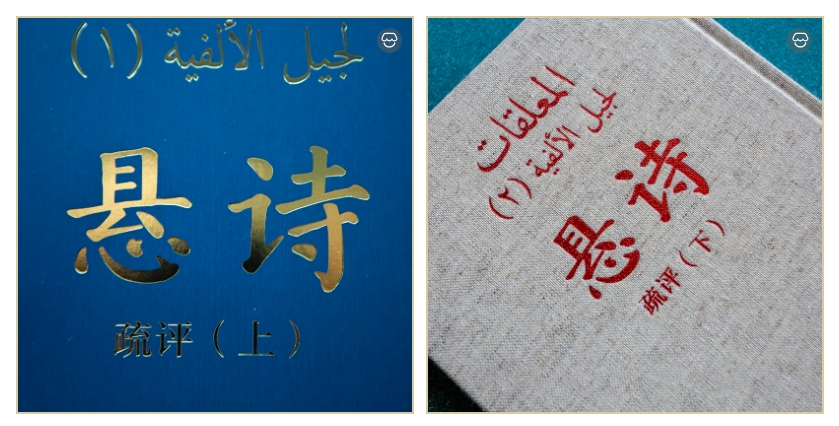

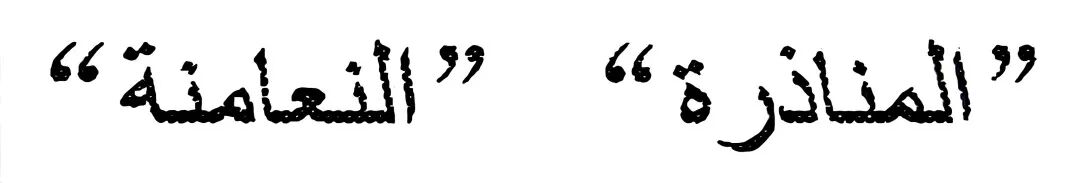

2025年恰逢中国与沙特阿拉伯建交35周年暨首个“中沙文化交流年”。在这一契机下,一部历经近五年淬炼、凝聚两国学者集体智慧的中阿文化互译力作正式问世——阿拉伯文学经典《悬诗》的中文全译本《悬诗疏评》。该书由北京大学外国语学院阿拉伯语系林丰民教授主持翻译、十余位师生合作译注写成。这是北京大学阿拉伯语系、沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王世界文化中心(Ithra)与北京大学出版社通力合作推出的学术成果,首次以中阿双语对照完整译出十首《悬诗》,堪称中沙学术与文化交流合作的标志性成果。

这一译介项目源于一次跨国文化合作的契机。2021年6月17 日清晨,沙特阿美石油公司国际公共关系部副总裁海萨姆紧急致电北京大学外国语学院,寻求对一本书进行中文翻译的支持。不久,他将书稿寄送北大,与北大阿语系的翻译团队共商翻译合作事宜。原来,这本书正是聚焦阿拉伯文学瑰宝《悬诗》的学术著作,已先后被译介成阿拉伯语及多种语言版本,唯独缺少汉语译本。这一空白让北大阿语系的翻译团队意识到:“如果已经有多语种的译本了,甚至韩语、日语版本都已经出现了,那么汉语就必须得有。”

北京大学阿语系迅速集结力量开启翻译工作。委托林丰民教授第一时间联系系内外青年骨干,召集线上会议商讨翻译方案。林教授得到了对外经济贸易大学邹兰芳教授和北京大学阿拉伯语系秦烨、张洁颖等青年教师和博士生的热烈响应,为攻克宏大的译介工程注入了信心与动力。沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王世界文化中心(Ithra)出版项目负责人班达尔先生也全程参与协调,为中方团队提供资源支持和沟通便利。双方很快就翻译目标和计划达成一致:沙特方面及时提供了阿拉伯语原文及英文对照文本,林丰民教授则组织译者团队迅速投入紧张工作。即便在中国春节,沙特宰牲节等重要节日期间,甚至“新冠”肆虐期间,中沙双方团队成员仍通过线上会议讨论译文细节,确保项目进展不间断。

班达尔先生曾希望未来能摄制一部纪录片,记录所有译者的工作点滴与感想,这一译介工程在沙方心目中的分量可见一斑。随着工作的深入,项目主要联络人海萨姆虽已离任,但仍持续关注译稿进展,他退休后还专程访问北京大学,与中方团队讨论了本书的版权、封面设计、装帧印制等细节,力求将其打造成一部具有中国特色,代表中国最高研究水平的精品力作。经过中沙团队昼夜不辍的协作,这项浩大的翻译工程终于在将近五年的时间里结出硕果。要在不到五年里把这么大的事情顺利完成“实属不易”,有林丰民教授这位“八爪鱼”般统筹多方的主心骨,以及全体译者的无私奉献,才确保了译稿按期高质量问世。《悬诗疏评》的出版凝结了中沙双方参与者的心血与汗水,是两国学者辛勤付出和精诚合作的结晶。

在阿拉伯世界,《悬诗》堪称文学史上的基石,其重要性不亚于中国的《诗经》。这些长诗产生于伊斯兰兴起之前,深刻反映了古代阿拉伯社会的风貌,对后世阿拉伯文学的发展影响深远。正因如此,将《悬诗》译介给中国读者具有重大意义。《悬诗疏评》面向当代青年群体,对这一经典文本进行了全新的梳理和注释。译者团队精细翻译诗歌原文,详尽解读其含义,对每首诗均撰写背景导读,并从艺术特色、文学价值和社会意义等角度进行了深入评析。书中还对《悬诗》中出现的大量古地名、部族名称进行了考证说明,帮助读者跨越时空障碍理解诗歌意境。中阿双语对照的呈现形式不仅方便读者对照品味原文,也为学界进行双语研究和教学提供了权威范本。

此前,国内也曾有零散的《悬诗》汉译本问世(如七首诗歌的译作),然而这些早期译本均未对原诗作系统注释解读。相比之下,《悬诗疏评》作为首部涵盖全部十首悬诗的中文版译注,从广度和深度上都实现了突破。通过翔实的疏评和现代视角的诠释,本书让中国读者既能欣赏阿拉伯古典诗歌之美,又能理解其背后蕴含的人文精神,将古老的阿拉伯文明与当代读者紧密联系起来。

正如北京大学图书馆党委书记兼沙特分馆馆长郑清文所言,这部中阿经典互译文本将成为该馆的重要馆藏,有力促进我国对阿拉伯语言与文化的研究。《悬诗疏评》的出版不仅丰富了中文学术界对阿拉伯文明源头的研究素材,也为两国民众增进相互理解提供了珍贵窗口。沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王世界文化中心(Ithra)隶属沙特阿美石油公司,拥有全球最大的电子图书馆,该中心计划收藏展示此译本,使其成为中阿文化交流与传播的典范。

《悬诗疏评》的问世也恰逢中沙关系发展的重要契机。北京大学出版社党委书记夏红卫在首发式上致辞:今年中沙两国迎来建交35周年和首个“中沙文化交流年”,希望《悬诗疏评》的出版能成为两国文化交流的一个亮点。2024年9月,国务院总理李强与沙特王储兼首相穆罕默德共同主持中沙高级别联合委员会第四次会议期间,明确提出要办好2025年“中沙文化年”系列活动,推进人文交流合作,不断增进两国人民的相互了解与友谊。

近年来,中沙两国的人文合作迎来了前所未有的机遇。随着共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”的深入对接,两国在政治、经济、文化等各领域关系突飞猛进。亮点在文化教育领域频现——汉语已正式纳入沙特国民教育体系,沙特于去年成为北京国际图书博览会主宾国,沙特阿拉伯王国文化部还设立了穆罕默德·本·萨勒曼王子中沙文化合作奖,以表彰促进两国文化交流的杰出贡献者。沙特驻华大使哈勒比强调,文化是沙中关系的重要支柱和交流纽带,举办2025年“沙中文化年”系列活动必将进一步增进两国人民的相知相亲。

《悬诗疏评》成为了中沙文化交流不断走深走实的一个缩影。通过对阿拉伯经典的精彩译介,它为两国人民搭建了一座跨越语言与时空的文化之桥。这一项目的成功体现了“一带一路”倡议所倡导的“民心相通”,也展现出中沙在高层机制和人文交流合作框架下务实合作的累累硕果。值得一提的是,在双方机构的通力协作下,该译本不仅成功在中国出版,未来还将登陆沙特阿美公司Ithra文化中心,通过电子或纸质形式面向更广泛的阿拉伯读者展示。可以说,《悬诗疏评》为深化中沙人文交流提供了鲜活范例,其凝聚的精神成果将在两国文明互鉴的长河中持续发挥影响。

回顾中沙文化交往的历程,北京大学阿拉伯语系的师生们始终是“排头兵”的角色。作为我国最早开设阿拉伯语专业的学术重镇之一,北大阿语系在人才培养、学术研究和对外交流等方面成果斐然,与沙特等阿拉伯国家建立了深厚链接。2017年,沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆北京大学分馆在未名湖畔落成——这是沙特在阿拉伯半岛以外设立的首座图书馆分馆,被视为中沙友好合作的结晶和“一带一路”与“2030愿景”对接的人文交流典范。这一重大工程从立项到建成的十余年间,离不开北京大学方面的积极推动,也体现了北大阿语系在促成中沙文化合作中发挥的关键作用。

悬诗价值谈

文 · 廉超群

悬诗是公元7世纪初伊斯兰教产生以前贾希利叶(意为“蒙昧”)时期阿拉伯语复合主题韵律长诗的代表作品,是传统阿拉伯半岛社会生命经验与精神价值的载体,也是中古时期阿拉伯-伊斯兰社会精英教育的素材。悬诗在阿拉伯语中的名称是mu'allaqāt,这个词有“被悬挂之物”“被记录之物”“被珍爱之物”等多种解读,而最为通行的“悬挂”这个意思往往同一个浪漫的说法关联,即在贾希利叶时期,阿拉伯人精选长诗中的代表作,用金水写在科普特细麻布上,悬挂于天房。这个说法首先出自安达鲁西亚学者伊本·阿卜杜·拉比(860–940)的《罕世璎珞》,时间上同悬诗诗人活跃的时期(约公元6世纪)已经相差了3–4个世纪,空间上同阿拉伯半岛距离遥远。早期的悬诗收集者称悬诗为“著名的诗”(mashhūrāt)或是诗中的“项链”(sumūt),之后才出现了mu'allaqāt这个名称。名称以外,对哪几首诗可以被归类为悬诗,历代不同的悬诗选本有不同的处理和编排,一般编选七首,但入选诗作不尽相同。若将所有入选过的诗作编于一处,则为十首。无论如何,在公元8世纪以降阿拉伯诗歌收集与批评的漫长传统中,悬诗被视为贾希利叶时期最具代表性的长诗,这一点是毋庸置疑的。

史载悬诗的首位收集者是公元8世纪阿拉伯语诗歌传述家哈马德·拉维亚(生于约694或714年),是皈依伊斯兰教的波斯人二代,历经伍麦叶王朝与阿拔斯王朝,因擅长传述贾希利叶时期的阿拉伯语诗歌而得到统治者的青睐。《歌集》(Kitāb al-aghānī)记载的关于他的两则轶事颇能说明包括悬诗在内的贾希利叶时期阿拉伯语诗歌的价值。第一则轶事讲伍麦叶王朝哈里发瓦利德二世问哈马德何以获得传述家的称号,哈马德回答说因为自己能传述知名与不知名的贾希利叶诗人的长诗,每个字母开头的诗,至少能背诵100首。瓦利德二世要求他背诵,于是哈马德开始持续背诵,哈里发耐不住,离席并让人盯着哈马德,最后他一共背诵了2900首长诗。第二则轶事讲阿拔斯王朝哈里发马赫迪在宫廷聚会中同一群诗歌传述人和学者讨论贾希利叶时期的战斗、文学、诗歌和语言,他问起悬诗诗人祖海尔一首诗的开篇“且放下这个,来谈谈年迈吧”,为何缺失了前半部分,诗人放下不谈的话题究竟是什么。哈马德同时代的另一位诗歌传述家穆法达尔·达比(卒于约785年)回答说流传下来的诗歌就是如此,兴许诗人作诗前正在思虑一件事,就这样表达了,但哈马德却补充了缺失的部分,立马背出了完整的开篇。马赫迪要求哈马德发誓自己背诵的诗歌是真实的,哈马德不得不承认开篇是他伪造的。最后,马赫迪奖赏了两人,但给予穆法达尔更多的奖赏,因他忠实地传述了诗歌。

从这两则轶事中,我们可以看到悬诗以及悬诗代表的贾希利叶时期诗歌的价值。一是这些诗歌是阿拉伯传统文化的重要载体,而阿拉伯传统文化是阿拉伯-伊斯兰文化的有机组成部分。穆斯林关于伊斯兰教兴起的历史叙事,构建了一个部落制、多神信仰、崇拜偶像的贾希利叶时期,通过否定这个时期来建立新的社会和信仰秩序。伍麦叶王朝阿拉伯人享有的高于其他穆斯林群体的特权是使其丧失统治合法性并被阿拔斯王朝取代的原因之一。即便如此,我们看到伍麦叶和阿拔斯王朝的统治者都重视贾希利叶时期诗歌,并乐于推崇诗歌所承载的热情、慷慨、仗义、勇敢的精神价值,以至于波斯裔的穆斯林也依靠对阿拉伯诗歌的知识在阿拉伯人的宫廷中谋生。贾希利叶时期诗歌在现代的社会变革中也经历过类似的否定和重新接纳。埃及著名学者、作家和思想家塔哈·侯赛因(1889–1973)曾在1926年发表《论贾希利叶诗歌》质疑这些诗歌的真实性,认为它们是在后期部落竞争与对抗过程中伪造的。不同派别的伊斯兰主义者也通过重构和否定“贾希利叶”来推行其政治主张。但在当代的阿拉伯社会,悬诗得到了很好的传播和推广,也成为阿拉伯国家文化和历史叙事的重要材料。或许,经历以否定过去为特征的剧烈变革的社会最终会重新认识和接纳自身优秀的传统文化。

二是悬诗以及悬诗代表的贾希利叶时期诗歌是中古时期阿拉伯-伊斯兰社会精英教育的素材。阿拉伯-伊斯兰王朝的统治者不仅重视阿拉伯传统文化,也在征服、扩张和统治的过程中广泛吸纳波斯和拜占庭的制度与文化,这种融合式的承继和发展,是伊斯兰社会一直以来的重要特征。统治者学习波斯人的经验,对王子进行素养教育,并在精英中普及。这里说的素养,描述的是阿拉伯语中adab这个概念。在中古阿拉伯-伊斯兰社会中,adab具有三种含义:良好的行为规范、知识体系、雅文。学界一般认为,道德与社会修养、知识教育和娱乐是adab的核心要素。这种素养教育就是通过全面的知识传递与言行举止的规训来形成精英群体所推崇的惯习。包括贾希利叶时期诗歌在内的诗歌是素养教育的素材,素养教育对惯习形成的效果从哈马德在大量记诵诗歌后可以随口仿造类似风格的诗句这个轶事中可见一斑。或许,这对当下人文学科、外语学科在生成式人工智能与教育功用、功利主义冲击下如何开展素养教育提供了一种参照。

林丰民教授主持翻译、撰写的《悬诗疏评》是老中青三代中国阿拉伯文学研究者集体研究的成果,对悬诗翻译和研究的这种承继与发展正是对前述悬诗文化与教育价值的充分认可和体现。

面向千禧一代

译古通今注评传薪

文 · 邹兰芳 林丰民 尤梅 杨婉莹

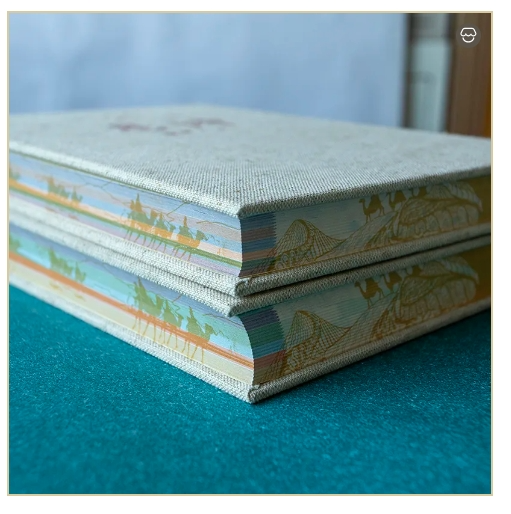

历经五载寒暑的潜心打磨,这部厚重的《悬诗疏评》终于付梓。于译者而言,这无疑是一场“学术与意志的马拉松”,过程有时如逆水行舟,有时又如长途跋涉。其成果不仅是对阿拉伯文学史上第一座高峰——《悬诗》的深情重读,更在翻译体例、术语考证与文本阐释方面迈出了创新而扎实的一步。本版囊括全部十首《悬诗》,首创集原文、译文、注释、译者按与学术疏评于一体的体例,辅以英文译文为参照,力求为读者构建一个完整、立体、全面的《悬诗》世界。

译:精研慎取,学用并济

《悬诗疏评》是对阿拉伯文学经典《悬诗》的一次深情重读与时代重译。众所周知,《悬诗》作为阿拉伯贾希利叶时期的璀璨明珠,被认为是阿拉伯文学史上的第一座高峰,早有仲跻昆、王复、陆孝修三位前辈学人的经典译本,而今,在21世纪20年代,我们推出这部《悬诗疏评》,其意义更为深远。这些诞生于一千五百多年前的伟大诗篇,是阿拉伯游牧民族在沙漠中逐水草而居时,灵魂的栖息地与精神的咏叹调。它们映射着先民独特的世界观、伦理观、审美观,以及对阿拉伯半岛壮阔地理的深刻感知。诗中不断提及和描绘地名、地貌、部落名字至今仍有迹可循,使其不仅是文学家、史学家和社会学家的珍贵文献,也堪称古代阿拉伯半岛的“地理指南”,是人类最早的文学地理学典范之一。何以这些古老的诗歌至今仍充满活力,代代相传?其永恒性正源于它触及了人类共通的情感与存在之思:在那片特定的地理时空中发生的爱情悲喜剧、战争与和平,失败与胜利,无一不是超越时空的人类永恒话题。它们如潺潺流水,穿越千年岁月,流淌至今,滋养着无数读者的心灵,成为理解阿拉伯民族历史、传统、习俗、生存环境和审美情趣的源头活水。《悬诗》以其磅礴的文字,凝固了阿拉伯先民的生命力,这份生命力也早已深深融入他们现当代血脉之中。

重读《悬诗》让我们再次触摸经典,感悟经典的魅力,感受不同时代赋予同一文本的不同解读视角与生命力。这部《悬诗疏评》在继承前辈深厚学养的基础上,力求有所精进。在翻译过程中,我们与前贤的译作作了比较、分析、研判,进一步深入考据,对一些前人理解尚有探讨空间之处,多有驻足、审视,尝试提出新的译解与阐释。可以说,这是站在巨人肩膀上,对经典重译、重释迈出的可喜的一步。同时,中阿对照的编排,不仅极大便利了研究者进行深度的文学批评与审美体验;更能让阿语学习者与读者在语言层面上,更直接、更直观、更具体地领略阿拉伯语原文的韵律之美、修辞之妙与意蕴之丰,这的确为译者提出了考验和挑战,难免有纰漏、误解、误译之处,恳求广大读者批评指正,但它的确为语言研习提供了较为可靠的参照。

注:考释历史,通达文意

古籍的注疏是一项重要的学术工作。《悬诗》毫无疑问是阿拉伯文化史上极为重要的一部古籍。一直以来就有众多阿拉伯学者为《悬诗》的注疏工作做出努力,因此出现了各种不同版本的悬诗读本。我们这部《悬诗疏评》的原版是沙特学者疏评的《千禧一代悬诗》,而我们中文版的注疏工作就是在沙特学者的注疏基础上进行的,我们对原有的注解进行了筛选和增补。原文版本的注疏中有一部分是语言的阐释,或者说是对古代一些比较偏僻的词汇、现当代已经弃用的词汇进行了现代的解释,以便青年读者能够理解其内涵;另一部分则是对一些历史人物和历史地理尤其是古地名的考古式阐释。我们中文版译注者的重点放在了第二部分,即历史人物和历史地理的考古式阐释。而对那些阿拉伯人耳熟能详但中国读者没有了解的事物,我们进行了增补,尽量让中国读者能够更加全面地理解悬诗的内涵。比如第二首悬诗里的“蒙齐尔国王们”,在原文的语境中,相对比较容易理解,但是对于非阿拉伯读者来说,却难免困惑,于是我们就根据阿拉伯的历史文献做了详细的解释:“据历史记载,约公元169年,阿拉伯半岛南部的莱赫米人迁徙到幼发拉底河南部西岸定居下来,242年建立了希拉王国,定都希拉,该王国也被称为莱赫米王朝。国王努阿曼一世及其后代蒙齐尔一世(418-462)、蒙齐尔三世(505-554)是该王朝国力鼎盛时期。国君中有不少人名叫 '努阿曼'或'蒙齐尔',因此,史书中经常出现这两个词的复数形式。

下文提到的希拉国王阿慕尔·本·杏德就是蒙齐尔三世的儿子,其母杏德贵为铿德家族名媛,阿慕尔便随了母姓。”其实,沙特学者所做的注疏,无论是语言方面的,还是历史地理方面的,都很有价值,遗憾的是由于编排和美观的因素,没有按照原貌展示出来,而是通过中国译者的注疏做了不完整的呈现。但不管怎么说,本书中文版的注疏工作应该说是中沙学者共同的贡献。

评:激活经典,联通中沙

阿拉伯古代文学经典《悬诗》作为前伊斯兰时期最著名的阿拉伯诗歌集,其在阿拉伯文学史乃至世界文学史上的重要地位不言而喻。众所周知,对于诗歌的热爱似乎刻在了阿拉伯人的基因当中,《悬诗》至今仍对阿拉伯文学和阿拉伯文学家产生不同程度的影响,甚至很多普通人也都会吟诵几句《悬诗》中的名句。沙特方面提供的这版面向“新世纪青年一代”的《悬诗》,可以说是古代文学经典在21世纪全球文化语境下的重生,通过简洁的语言重新诠释古典诗歌,使年轻读者能够亲近传统文化遗产。

在对这版《悬诗》的原文和注释进行翻译的基础之上,中国译者又增加了必要的注释和研究论文,形成了这本《悬诗疏评》。中国译者在保持原作精髓的同时,针对中文读者的理解习惯,对悬诗的历史背景、诗歌格律和沙漠文化意象等进行了本土化阐释,使这些古老的阿拉伯诗篇在中国语境中获得了新的生命力。钱锺书先生曾在《谈艺录》的“序”中写有这样一句话“东海西海,心理攸同;南学北学,道术未裂。”这恰可诠释中国人与阿拉伯人虽相隔万里,却在情感深处有着奇妙的共鸣。比如,我们都珍视待客的慷慨,崇尚家族的羁绊,在诗歌中抒发对故土的眷恋……通过这本书,中国读者得以领略阿拉伯沙漠中的英雄悲歌与游牧哲思,可以窥见阿拉伯文化的审美旨趣和文化品格,这种翻译不仅是语言的转换,更是在“一带一路”背景下的今天,用诗歌搭建一座更为悠远的桥梁,证明人类最深沉的情感从未被地域或时代阻隔。

《悬诗疏评》的“译、疏、评”三位一体,使其超越了简单的文本转换。今年恰逢“中沙文化交流年”,《悬诗疏评》的适时推出,无疑具有里程碑式的意义。沙特在其雄心勃勃的“2030愿景”中,将文化建构和重建置于国家发展的核心位置。为新世纪青年一代专版的《悬诗》原著,正是由沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王世界文化中心(Ithra)主持的宏大文化工程的重要组成部分,清晰展现了沙特在挖掘、阐释与传播其深厚文化遗产方面所付出的努力和决心。我们的这项工作,正是中沙文化深度交流、文明互鉴的生动体现与有力促进。沙特的“2030愿景”,不仅在于对本国文化遗产的重读与重新评估,也体现在其拥抱世界、塑造全新国家形象的多项举措上,例如沙特即将主办的2034年世界杯等重要国际体育赛事,也是它体育文化的展示。沙特正致力于向世界展示,它不仅仅是一个“沙漠的国度”,更决心在浩瀚沙海中,建立起一座生机勃勃的“文化绿洲”。而《悬诗》本身,恰恰是这片古老土地上最早绽放的精神绿洲之花。

因此,《悬诗疏评》的出版不仅仅是一个翻译、研究项目的完成,是一次经典的当代回响,更是中沙两国在新时代深化文明互鉴、共建文化桥梁的一次重要实践。它让我们再次确认,伟大文学经典的光芒能够穿越时空,连接古今,沟通你我。

(本文转载自北京大学出版社之好书推荐)