CAMEL 2025 Summer Session 总结回顾篇

时间: 2025-09-25 11:04:00 来源:作者:

// 导言 //

2025 年8月18日至9月1日,北京大学“中阿跨文化交流之路” ( China-Arabia Multicultural Exchange Link,下称 CAMEL-LINK ) 项目组织了 2025 年度暑假沙特-阿联酋会期“多元海湾:产业创新与文教赋能”主题出访调研活动。

CAMEL-LINK代表团由北京大学外国语学院副院长付志明教授、北京大学阿拉伯语系副主任廉超群长聘副教授、阿拉伯语系李海鹏助理教授3位老师指导,由来自北京大学外国语学院、区域与国别研究院、历史学系、光华管理学院4个不同院系的16名学生代表组成,包括4名博士研究生、2名硕士研究生和10名本科生。

在为期15天的行程中,CAMEL-LINK 代表团访问了沙特阿拉伯首都利雅得、红海港口城市吉赞、能源重镇达曼,以及阿联酋的哈伊马角、阿治曼、沙迦等酋长国。期间,代表团拜会了中国驻阿拉伯联合酋长国大使馆,参访了沙特阿美、阿尔法纳集团、中汉基业吉赞建设工程有限公司吉赞混凝土预制构件生产基地、中石化南京工程有限公司等4家能源、制造、基建企业,到访阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆、阿卜杜勒·阿齐兹国王世界文化中心、法赫德国王石油与矿业大学、哈伊马角美国大学、阿治曼大学、沙迦美国大学、沙迦大学等7所文化机构与高校,还参观了德拉伊耶古城、沙特国家博物馆、吉赞民俗遗产村、谢赫扎耶德大清真寺等众多博物馆与地标性文化遗产。通过对两国多元区域的深度走访,代表团从政治、经济、文化等多维视角,实地考察了两国的社会转型与创新发展多元路径,深化了对中沙、中阿务实合作与人文交流的理解。

本文将分为以下六部分:

一、拜会;

二、学术交流;

三、企业参访;

四、人文体验;

五、社交媒体报道;

六、学生代表调研心得;

综合回顾 2025 年暑假沙特—阿联酋会期的行程。

01

拜会

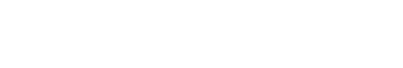

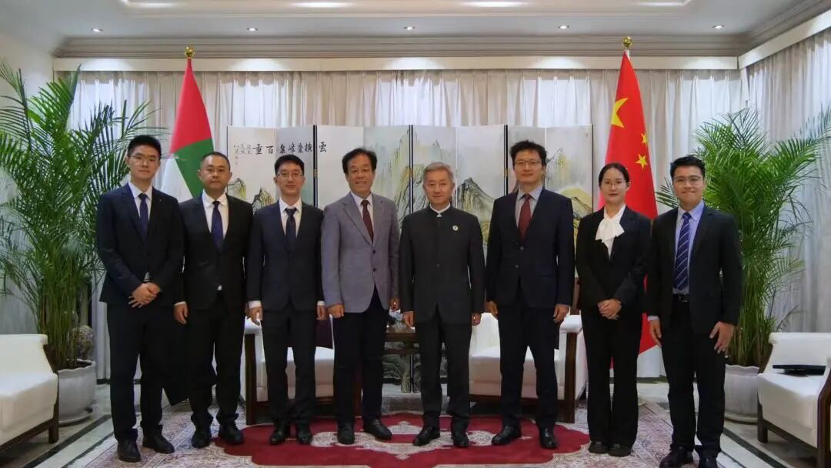

2025年8月27日,代表团前往中国驻阿拉伯联合酋长国大使馆,与张益明大使进行座谈,围绕海湾地区发展格局、中阿全方位合作及民间文化交流等话题展开讨论。

座谈中,张益明大使指出沙特和阿联酋作为地区发展的“领头羊”,社会呈现出和谐、开放、创新的面貌,正与中国正开展全方位合作。他勉励北大学子勇立潮头,积极响应国家战略,成为中阿友好的使者和民心相通的桥梁。付志明教授向张大使介绍了北京大学与阿拉伯国家长期的文化交流渊源及本次CAMEL代表团的出访成果,并回应了语言作为文化交流桥梁的重要性,鼓励外语学科学生打破学科壁垒,成长为符合国家战略需求的复合型人才。最后张大使再次对未来同学们在阿拉伯这片热土上播种友谊表达了殷切期望。此次会谈让代表团对新时代中阿合作的蓝图和使命有了更深认识,为后续参访奠定了坚实基础。

代表团于中国驻阿拉伯联合酋长国大使馆

02

学术交流

CAMEL-LINK 始终坚持以学术研究为导向,与中东地区多校及科研机构保持紧密合作,致力于通过实地调研与学术对话,推动青年学子立足现实、观照区域、提出问题、形成思考。本次暑期会期,代表团先后访问多所高校与文化机构,围绕语言教学、能源转型、文化政策、区域研究等议题展开深度交流,探索中沙、中阿在人文与科技领域的合作可能。

在沙特调研期间,8月20日,代表团访问阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆(King Abdulaziz Public Library),与馆方代表、努拉公主大学(Princess Nourah bint Abdulrahman University)、苏欧德国王大学(King Saud University)师生及文化界专家开展研讨。图书馆副总监阿卜杜·卡里姆·宰德(Abd Al-Kareem Al-Zaid)博士强调中阿文明交往的悠久历史,付志明教授则提出应以数字技术助力语言与文化传播,推动智力资源共享。

代表团于阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆

8月25日,代表团参访由沙特阿美建造并运营的阿卜杜勒·阿齐兹国王世界文化中心(Ithra/King Abdulaziz Center for World Culture)。该中心集博物馆、图书馆、剧院、科创空间于一体,旨在推动沙特青年创造力与跨文化理解。代表团观看建设纪录片,参观阿拉伯书法、传统服饰与手工技艺展览,并在现代化图书馆中体验沙特在知识传播与文化建构方面的投入。

代表团于阿卜杜勒阿齐兹国王世界文化中心

8月26日,代表团访问位于宰赫兰的法赫德国王石油与矿业大学(King Fahd University of Petroleum and Minerals / KFUPM),与该校国际交流处、伊斯兰与阿拉伯研究学院、可持续能源系统研究中心、炼制与先进化学品研究中心等部门开展座谈。双方就阿拉伯语教学法、能源转型路径、产学研结合模式等交换意见,并实地参观新能源电池实验室与中试平台,深入了解沙特在推动绿色氢能、碳捕获、循环经济等前沿领域的科研进展。

代表团于法赫德国王石油与矿业大学

在阿联酋调研期间,8月28日,代表团应谢赫萨欧德·本·萨格尔·卡西米政策研究基金会(Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research)邀请,访问哈伊马角美国大学(American University of Ras Al Khaimah/AURAK)。基金会代表及校方负责人分别介绍教育政策研究进展与学生交换项目,代表团就高等教育本土化、毕业生就业、跨文化实习等议题提问,深化对阿联酋教育生态的理解。

代表团于哈伊马角美国大学

8月29日,代表团参访阿治曼大学(Ajman University),与文理学院师生开展文化交流。语言与文化系主任比拉勒·易卜拉欣(Belal Ibrahim)回顾中阿千年友好史,鼓励青年一代继续搭建文明互鉴之桥。付志明教授介绍了北大阿语系的学科建设与人才培养成果,并表达深化两校合作的意愿。随后,学生代表分组进行文化互动与彩绘创作,在轻松而富有学术性的氛围中探讨中阿文化异同。

代表团于阿治曼大学

8月31日,代表团先后访问沙迦美国大学(American University of Sharjah/AUS)与沙迦大学(University of Sharjah)。在沙迦美国大学,副校长萨利赫·布拉希米(Saleh Brahimi)教授和国际交流办公室主任努拉·苏威迪(Noora Al-Suwaidi)详细介绍了其国际化教育体系和校园生态,并展望了与北京大学阿拉伯语系发展合作关系的美好前景;在沙迦大学,阿拉伯语系主任巴迪阿·哈希米(Badeeah Al-Hashemi)强调语言教学与文化实践并重,双方还通过诗歌朗诵、书法工作坊等环节增进互动。廉超群教授指出,语言学习者应超越工具性认知,深入文化语境,才能真正成为跨文明的对话者。

代表团于沙迦美国大学

03

企业参访

作为海湾地区的重要经济体,沙特阿拉伯与阿联酋在沙特“2030愿景”和阿联酋“2031愿景”的战略引领下,积极推动经济结构转型与多元化发展,吸引了大量国际资本与创新资源。沙特凭借其巨大的能源储量、强劲的财政实力和日益开放的营商环境,持续巩固其全球能源与工业枢纽地位;阿联酋则以高度国际化的经济体系、优越的地理位置和前瞻性的数字经济政策,成为中东地区的金融、贸易和科技创新中心。自“一带一路”倡议提出以来,众多中国企业积极布局沙、阿两国,广泛参与基础设施、能源化工、数字通信、智慧城市等领域的合作,有力推动了中沙、中阿经济的优势互补与高质量发展。

在此背景下,为深入理解企业在海湾地区的发展路径与战略布局,代表团赴沙特与阿联酋的多家中资企业及本地公司开展调研,详细考察它们在当地市场的运营模式、本土化创新与社会责任实践。通过与企业高层及项目负责人的深入交流,代表团获取了关于市场进入策略、跨文化管理与可持续经营的一手洞见,深化了对“一带一路”倡议下中国企业出海所面临机遇与挑战的理解。此次调研所获得的实践经验,将为相关学术研究与行业实践提供有价值的参考与启示。

在本次会期,代表团对阿尔法纳集团、中汉基业(北京)吉赞建设工程有限公司吉赞混凝土预制构件生产基地、中石化南京工程有限公司以及沙特阿美进行了系统性的参访与调研,深入了解了这些企业在电力装备、建筑工程、能源化工等关键领域的战略布局与卓越成就。通过此次交流,代表团观察到中外企业不仅展现出强大的专业技术能力和资源整合水平,还在推动沙特“2030愿景”与“一带一路”倡议对接、促进本土化发展与全球化运营相结合等方面作出了重要贡献。

作为沙特工业化的标杆企业,阿尔法纳集团(alfanar)通过深耕电力设备制造和积极参与麦加-麦地那高速铁路、利雅得地铁等重大基建项目,展现了沙特本土企业强劲的国际竞争力与创新活力;其在中国、西班牙、埃及等多国的业务布局,更是沙特工业全球化战略的生动体现。

代表团于阿尔法纳集团

中汉基业(北京)吉赞建设工程有限公司吉赞混凝土预制构件生产基地作为中国民营企业在沙特的代表,累计完成产值8.6亿里亚尔,与多家中央及地方国企协同合作,深度参与吉赞产业城建设,彰显了中国企业在复杂国际环境下的适应能力与实干精神。

代表团于中汉基业建设工程有限公司

中石化南京工程有限公司在沙特承建的大型能源项目,不仅是中国技术和管理标准出海的重要平台,也为深化中沙能源合作、保障国家能源安全提供了坚实支撑。

代表团于中石化南京工程中东公司

全球能源巨头沙特阿美(Saudi Aramco)则通过持续推动下游产业化、新能源开发和国际化运营,充分体现了沙特由国家主导的经济转型战略的强大执行力和长远视野。

代表团于沙特阿美

此次参访全面展示了中沙两国企业在多个重点领域的深度合作与共同成就,代表团深刻认识到中国企业在“走出去”过程中所表现出的专业技术实力、跨文化沟通能力以及对当地经济社会发展所作的积极贡献。这些企业不仅是双边经贸合作的重要载体,也是推动“一带一路”高质量发展和区域经济融合的关键力量。

04

人文体验

从红海畔的吉赞到波斯湾边的达曼,从利雅得的古城到沙迦的集市,代表团的足迹跨越沙特与阿联酋多个城市,深入体验海湾地区丰富的历史层次与文化多样性。

在德拉伊耶古城,代表团代探访沙特王朝诞生地的历史建筑群,走在蜿蜒街巷与泥砖城堡之间,更深刻地理解了内志地区如何将地理环境、社会结构与宗教信仰转化为独特的聚落形态。现场修复中的陶器铭文与古籍文献,更揭示了第一沙特王国时期的思想与政治智慧。

在吉赞民俗遗产村,代表团走进传统民居,通过农具、武器、手工艺品与服饰展览,理解了红海沿岸因地制宜的建筑智慧与生活方式。村内象征法拉桑群岛的展区,以珍珠、海洋为主题,展现阿拉伯半岛南端的文化多样性。

在达曼塔鲁特岛,代表团参观十六世纪葡萄牙殖民时期所建的塔鲁特城堡,并在希德尔清真寺感知什叶派社群的宗教艺术与生活现实。雕窗、穹顶、柱廊纹饰中的波斯风格,折射出海湾地区历史上与周边文明的广泛连结。

代表团摄于德拉伊耶古城

代表团摄于吉赞民俗遗产村

代表团于塔鲁特岛

在阿布扎比,代表团参观谢赫扎耶德大清真寺,欣赏其融合多元文明的建筑语言与艺术细节——汉白玉穹顶、黄金内饰、施华洛世奇水晶吊灯与手工波斯地毯,不仅展现宗教空间的庄严之美,也体现了阿联酋作为全球文化交汇点的开放姿态。

在沙迦,代表团漫步在被誉为“蓝色集市”的沙迦中央集市,体验传统阿拉伯商业空间的建筑美学与手工艺遗产;在沙迦伊斯兰文明博物馆与艺术博物馆,则通过文物、图像与当代艺术作品,系统了解伊斯兰文化从科技、艺术到日常生活的全面贡献。

代表团摄于谢赫扎耶德大清真寺

代表团于沙迦中央集市

此外,代表团还在沙特国家博物馆、哈伊马角国家博物馆、达曼遗产村等多地开展文化考察,从考古遗址到现代文旅空间,从贝都因传统到能源转型叙事,全方位感知海湾国家在传统与现代之间构建文化认同的努力。

代表团摄于马斯马克宫

代表团摄于哈伊马角国家博物馆

代表团摄于沙迦伊斯兰文明博物馆

05

社交媒体报道

CAMEL-LINK 2025 暑假会期的行程得到了中外各方的高度支持和关注,在海内外均取得广泛的社会影响。

外方机构,如阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆、法赫德国王石油与矿业大学、谢赫萨欧德·本·萨格尔·卡西米政策研究基金会,对CAMEL-LINK本次行程予以广泛关注与报道。同时,中国企业也支持并报道了本次 CAMEL-LINK 2025 暑假会期的活动。

各方报道展示了CAMEL-LINK 在学术交流和国际合作方面的成果,也使 CAMEL-LINK 在海内外扩大了影响力。

阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆

于社交媒体报道代表团参访

中石化南京工程中东公司、法赫德国王石油与矿业大学

于社交媒体报道代表团参访

谢赫萨欧德·本·萨格尔·卡西米政策研究基金会

于社交媒体报道代表团参访

06

学生代表调研心得摘编

这次参访我最大的收获是走进了海湾国家内部的“边缘地区”,对沙特、阿联酋在地方层面的张力与统一性有了更为直观的体验。在我看来,这次CAMEL行程很大的一个特点在于比较深入地走访了两国通常而言不那么“起眼”的地区:我们并没有在利雅得、阿布扎比、迪拜等大都市停留很久,而是花了更多时间去探索吉赞、达曼、哈伊马角、阿治曼等地,而这对于我们形成关于海湾地区的全面认知是非常必要的。从产业发展的角度,我们感受到了吉赞、达曼两地的发展模式差异,也认识到了阿联酋各酋长国互不相同的发展思路。从社会文化的角度,我们接触了沙特西南部的也门移民、东部的什叶派,也感受到了哈伊马角独特的历史遗产传承。这些都启发我们对于这个充满多样性的地区进行更加深入的探索、思考。

——刘启铖 2023级外国语学院阿拉伯语系硕士研究生

这次海湾之行,让我看见了一个多样而立体的世界:从繁华的迪拜,到偏远的吉赞,再到酷暑中的朱拜勒工业区,脚步所至,那些被笼统称作“石油土豪”的印象逐渐褪去,映入眼帘的是一场充满雄心与智慧的现代化进程。在这进程中,我们看见了成千上万的外来劳工,也遇见了正在变化中的沙特女性。许多群体常被宏大叙事遮蔽,他们在时代巨轮下的处境与未来,或许正是最值得关切之处。

——沈靖期 2022级外国语学院阿拉伯语系本科生

此次沙特和阿联酋之行让我深刻认识到全球化过程中的一体两面。海湾国家通过石油资本吸纳全球资源推动现代化进程,构建起高度外向型社会。在参访中,我近距离观察到外籍劳动力如何深度参与当地的日常经济运转,也发现了南亚各国劳工因母国在全球体系中的不同位置而形成的阶层分化。这种以国籍为界的劳动力分层,深刻反映了全球资本主义体系的不平等结构。同时,中资企业在海湾面临的多元用工挑战和本地化政策压力,凸显出在“走出去”过程中跨文化治理能力的重要性。

——穆祎璠 2023级区域与国别研究院博士研究生

在海湾国家,教育是转型中最稳健、最耐心的布局,也是一种重要的软实力。阿联酋用国际化把大学办成文化交汇点,让多元视角先在校园里相遇;沙特则将教育紧贴本土产业战略,针对重点行业精准培养人才,为“2030愿景”的转型输送所需力量。二者路径不同,但目标一致:通过教育塑造一代人的技能、思维和价值观,为社会转型提供长期动力,同时向外界展示国家的开放度与未来想象。与石油、基建这些显性的增长指标相比,教育更像一项“潜在工程”——悄悄奠定了未来社会的底色,也决定了下一阶段变革的深度与韧性。

——程语悦 2022级光华管理学院本科生

从广袤的阿拉伯半岛腹地,到红海之滨的港口,再沿波斯湾蜿蜒的海岸前行,我目睹了一片超越书本描述的天地,体验了一种连想象力都难以触及的真实。这里,沙漠与海洋交汇,传统与现代交织,古老的文明在当代社会的肌理中呼吸。跳出书本,我们走近中东海湾国家,感受、记录与见证现代化实践对沙特和阿联酋的重塑。今日我们所见,即是明日历史。

——宗之琳 2024级历史学院硕士研究生