第三届“北大—上外丝路学青年论坛”暨第十四届丝路学论坛成功举办

时间: 2024-04-30 12:00:00 来源:作者:

2024年4月26日,由上海外国语大学丝路战略研究所、北京大学外国语学院阿拉伯语系、北京大学中东研究中心、教育部伊合组织研究中心(上外)、《新丝路学刊》编辑部、上外丝路战略研究所党小组、北大阿拉伯语系党支部书记工作室(第二批全国高校“双带头人”教师党支部)等单位联合主办的第三届“北大—上外丝路学青年论坛”暨第十四届丝路学论坛在上海外国语大学松江校区成功举办。

上海外国语大学东方语学院院长程彤教授、世界语言博物馆副馆长孔令涛教授带领北大阿语系师生参观了世界语言博物馆以及上外校史馆,特别介绍博物馆的数字化工作,以及包括马坚先生《论语》阿拉伯语译本在内的馆藏文物和文献材料。在老师的介绍和引导下,阿语系师生参观了博物馆关于人类语言的生成、语言历史等介绍,并扫码体验了跟读挑战、语言“魔镜墙”等趣味互动项目。

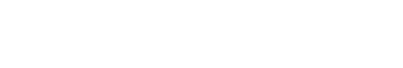

随后,北大阿语系师生与上外东方语学院阿拉伯语专业师生进行了简短的座谈交流。程彤教授代表东方语学院欢迎北大阿语系师生到来,并就上外东方语学院基于人才培养与社会需求的互动关系以及国别区域研究人才培养的现实需要开展的体系改革和新培养机制进行了简要介绍。

北京大学外国语学院副院长付志明教授向上外东方语学院的组织和热情接待表示感谢,并强调双方的交流已经机制化,因此更加可贵。对北大外语学科的教学理念进行了阐述。付志明教授强调外语学科要考虑自身学科发展,教学方式和方法存在的不足,以及是否准确回应国家和社会需要,随后简要介绍了本科课程改革的调整方向,以及当前对对外交流和科研的重视。

上外东方语学院党委书记陈晓黎、阿拉伯语系副教授鞠舒文、教师袁明辉参加了座谈。在互动交流环节,双方师生就课程设置、个人研究方向的选择等议题,以及语言学、历史学和社会学等多个具体研究方向进行了讨论。北大阿语系各位老师就个人专业领域对提问给出了细致的回答,邓纬琳同学还就外语学习和专业研究介绍了自身动机和学习经验。

第三届“北大—上外丝路学青年论坛”暨第十四届丝路学论坛于当日下午开幕,由上海外国语大学《新丝路学刊》副主编闵捷教授主持,北京大学外国语学院副院长付志明教授、上海外国语大学丝路战略研究所所长及教育部伊合组织研究中心主任马丽蓉教授、上海外国语大学东方语学院院长程彤教授为大会致辞。北京大学阿拉伯语系主任、中东研究中心主任吴冰冰、阿拉伯语系副主任廉超群、东方语学院副院长、《新丝路学刊》副主编杨阳、教育部伊合组织研究中心副主任闵捷、《新丝路学刊》编辑部主任王畅老师等教师和青年学者出席会议。

付志明教授感谢丝路所的精心组织和热烈欢迎。他对丝路所近年取得的学术成果表示祝贺,同时预祝丝路所成果不断丰富,并与北大阿语系拓展合作。付志明教授指出丝路所坚持追求、力求进步的工作精神值得学习,并表示在将阿拉伯语专业从学科体系的边缘引向中心的过程中,无疑需要学者与学子相互交流,相互倾听。

马丽蓉教授首先高度评价了论坛对双方学术交流与传承的重要意义。她表示“北大—上外丝路学青年论坛”为双方搭建学术共同体在知识和情感方面都起到了巨大作用,值得珍惜并继续发扬。马丽蓉教授用“团圆、喜悦、欢迎”概括她对本次论坛的感受,并感谢付志明教授及北京大学阿拉伯语系的师生对丝路所工作的持续关注、认可和期待。随后她对丝路所基于亚非研究、“一带一路”、“跨融通”理念三个基点,在专业和刊物建设、课题研究、国际合作方面取得的突破进行了介绍。

程彤教授在欢迎辞中就上外东方语学院立足新形势和新要求打造亚非人才、“智库型人才”、亚非文明互鉴人才培养体系进行了详细介绍。程彤教授特别介绍了东方语学院跨学科培养的新模式。

第一分论坛由北京大学外国语学院阿拉伯语系副主任、长聘副教授廉超群和上外东方语学院波斯语专业主任、上外丝路所特聘研究员刘慧主持,四位研究生和青年学者先后发言。

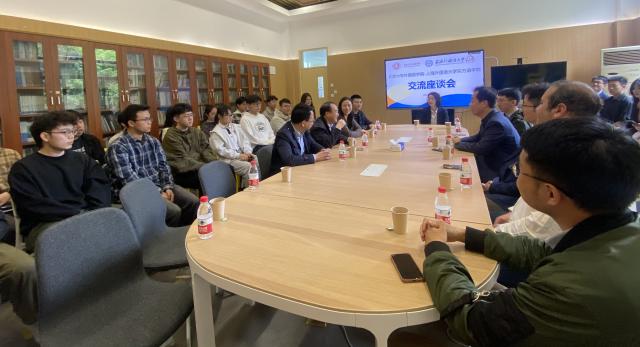

北京大学外国语学院阿拉伯语系博士研究生张洁颖的《娜齐克·梅拉伊卡自由体诗中的音乐性与民族情感》从自由体诗的界定出发,对诗人娜齐克·梅拉伊卡的诗歌思想,对格律的运用与民族主义情感的关系进行了分析,并特别考察其诗歌与古代诗歌的差异。张洁颖从阿拉伯语“作诗”或称“编织诗歌”的概念及其在不同时代的接受出发,并基于对诗歌韵律、韵脚运用、词性和语音的重复对诗歌的分析,指出诗人寻找立足于阿拉伯文化传统的诗歌形式,因而在音乐性上回归阿拉伯古典诗歌的传统。自由体诗作为诗人与读者之间的对话,连接了阿拉伯人的民族情感。

上海外国语大学东方语学院斯瓦希里语专业讲师马骏《伊本·白图泰与中非丝路史话》主要介绍了对伊本·白图泰及其游记在撒哈拉以南非洲的意义,以及其作品与斯瓦西里语经典文学的联系。他随后对非洲丝路研究的现状进行了梳理介绍,并从商旅交流、历史上外国人眼中的中国形象、中非交流史实三方面讨论了伊本·白图泰对于非洲丝路研究的重要意义。

上海外国语大学丝路战略研究所博士研究生岑雨洋《郑和精神与中马海上丝绸之路交流与合作》介绍了郑和在马来西亚的正面传奇形象,并基于《马来纪年》史料分析了郑和在马六甲期间的事迹,指出郑和精神主要包括开放包容、互利共赢、和平发展三项主要内容。他随后对郑和精神对当今国际关系、合作模式的启示进行了分析,并指出郑和精神已经成为中国与马来西亚两国共同的精神财富。

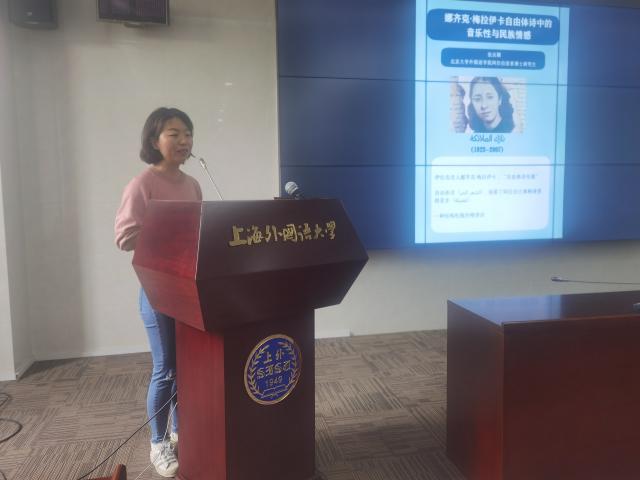

北京大学外国语学院阿拉伯语系博士研究生黄嘉程《阿拉伯旅行者和外国旅行者小说中的突尼斯城——从中世纪到现代》基于公元9到19世纪的不同游记文本以及突尼斯城本身地位的演变两条主线,以时间线索具体考察了不同时代阿拉伯和欧洲旅行者和文学家对突尼斯城的记载与再现,并具体就突尼斯城包括城墙等区域或组成部分的功能及其演变进行了针对性分析。

在评议环节,廉超群和刘慧两位老师交替对各位报告人的展示进行了针对性的点评,从研究视角和材料选择、研究的现实观照、以及对古典文本的学习与体验多个方面提出了意见与建议。在讨论交流环节,冯超老师就伊本·白图泰在突尼斯的影响力向黄嘉程提问,后者随后介绍了突尼斯“外国人”的概念并就这一概念的研究前景进行了展望。

第二分论坛由北京大学外国语学院阿拉伯语系讲师肖坤、上外东方语学院越南语专业主任、“亚非研究”项目博士冯超主持,五位研究生先后发言。

上海外国语大学丝路战略研究所博士研究生倪聪聪以《玄奘与中印丝绸之路交往》为题发言。她回顾了佛教僧侣在中印丝绸之路交往中发挥的重要作用,指出玄奘为中印文明互鉴作出了非凡的贡献。玄奘的巨著《大唐西域记》不仅成为中印文化交流的宝贵见证,也成为研究丝绸之路沿线各国古代历史地理的重要文献。她指出,印度作为与中国拥有悠久交往历史的古国,如今却在参与“一带一路”建设方面存在误判,对此应从文化角度着力,在文缘相融、文化认同、文明对话三个方面下功夫,努力促进中印民心相通。

北京大学外国语学院博士研究生朱晓姝以《从悲观中汲取力量——解读马哈福兹〈新开罗〉等小说中的叔本华哲学思想》为题发言。她将马哈福兹小说中“形形色色的小人物悲剧”总结为个人悲剧、社会悲剧和存在悲剧三个方面。她从唯意志论的角度解读马哈福兹小说中的个人悲剧,指出是欲求不满导致了人生痛苦;从意志客体化的角度解读马哈福兹小说中的社会悲剧,分析了其形成的过程;从“钟摆理论”的角度解读马哈福兹小说中的存在悲剧,即“人生就是在痛苦和无聊中来回摆动”。她指出,马哈福兹是对悲观主义哲学的超越,其小说在叙写悲剧中又蕴含着积极进取的力量。

上海外国语大学丝路战略研究所博士研究生沙旭沛以《联合国人权理念指引下的中国人权实践探索》为题发言。他首先梳理了人权理念的历史演进,一战后人权理念开始得到系统发展,而1948年12月颁布的《世界人权宣言》则奠定了国际人权领域实践的思想基础、法理基础。《世界人权宣言》涵盖人身安全、政治法律权利、社会经济与文化权利等方面的规定,与人权领域的两大公约共同构成了“当代人权宪章”。自60年代亚非拉地区的反殖民运动兴起以来,自决权、发展权的理念不断发展,人权的涵盖范围从个人权利扩展到了集体权利、国家权利。他指出,以联合国人权理念为指引,中国当代的人权实践行稳致远、取得丰硕成果,为世界人权事业做出了巨大贡献。

北京大学外国语学院博士研究生杨婉莹以《小说《〈书商手记〉中的荣格无意识解读》为题发言。她首先梳理了小说情节,对小说的主题、叙事技巧和社会关照进行了总结,其次概述了荣格的人格结构理论,指出小说中的异化与抵抗背后反映的是该理论中的集体无意识。她分别从复仇心理、侠盗情怀和救赎幻想三个角度分析小说中阴影、英雄和孤儿这三个意象,指出小说中采用的与其他文学作品中主人公的互文手法是共同悲剧的体现,尽管小说中的虚拟人物并不切实在场,但它们通过易卜拉欣这一“在者”,从隐匿遮蔽的状态中显现出来成为存在,暗示了一种世间普遍的悲剧。

上海外国语大学丝路战略研究所硕士研究生刘璇以《大谷光瑞探险队对日本敦煌学的主要贡献》为题发言。她回顾了日本敦煌学的发展历程和成就,援引吴廷璆教授“敦煌在中国,敦煌学在日本”的著名论断,指出了研究日本敦煌学的重要借鉴意义。她分析了大谷光瑞探险队赴中国西北考察的背景与动因,总结了其在学术探险精神、开拓研究新路等方面的贡献,同时指出其开创性的工作使日本敦煌学获得了国际认可。她认为当前中国的敦煌学研究应该借鉴日本敦煌学发展的有益经验,在新的时代条件下取得更加辉煌的成果。

在点评环节,北京大学外国语学院阿拉伯语系讲师肖坤、上外东方语学院越南语专业主任、“亚非研究”项目博士冯超从选题意义、研究方法、立场选择等方面对上述发言一一进行详细点评,就进一步研究的可能思路提供了建议。

第三分论坛由北京大学外国语学院阿拉伯语系讲师袁琳、上海外国语大学东方语学院文献中心主任李卫峰担任主持人,共五位研究生先后发言。

上海外国语大学丝路战略研究所硕士研究生王馨蕾带来题为《土耳其托普卡帕宫博物馆的中国瓷器》的报告,介绍了土耳其托普卡帕宫与之路的历史联系,以及现存其中的中国各类瓷器藏品的艺术特点。

北京大学外国语学院阿拉伯语系硕士研究生崔舒洋以阿拉伯学术与政策研究中心关于巴以问题的讨论为例,分析了语言政治视域下学术话语同官方立场的互动,阐释了学术话语的政治功能。

上海外国语大学丝路战略研究所硕士研究生杨可意的发言题目为《盘索里与韩国无形文化财保护》,分阶段介绍了韩国政府对盘索里的保护工作,阐释了该国在这一保护工作中积累的经验对后续文化遗产保护的借鉴意义。

北京大学外国语学院阿拉伯语系硕士研究生许政哲带来题为《阿曼苏丹国与印度关系演变》的报告,从国家建构、地缘政治等角度分析了不同阶段两国关系发展的特点及背后成因。

上海外国语大学丝路战略研究所硕士研究生唐梓楠在题目为《阿根廷“一带一路”倡议落实风险探析》的发言中分析了“一带一路”倡议在阿根廷落地时所面临的阿根廷政府政策迭代、通货膨胀、劳工问题等风险。

在评议环节中,两位老师充分肯定了各位报告人所做展示的现实意义,并高度评价各位报告人当前研究对深化中国对外了解、以及实地调研和田野调查工作的积极意义。

在学术总结环节,北京大学外国语学院阿拉伯语系主任、北京大学中东研究中心主任吴冰冰高度评价了本次论坛“得风气之先,驭学术之流”的积极意义。吴冰冰主任在总结致辞中强调学术研究要基于现实、敢讲真话,兼具人文关怀和国际视野,同时创新观点、提供知识增量,并提出青年学者要努力培养分析研究、实际操作、待人接物、外语表达四大能力。

上海外国语大学东方语学院院长程彤在总结指出,此次论坛发言内容涵盖范围广,从“地、人、物”三方面体现出跨学科的思维与方法,而这实际上与当前外语学科建设的方向高度契合。程彤院长对青年学者提出了夯实基础知识、培养创新创造能力的要求,同时强调各位青年学子应当时刻坚持问题导向,努力研究“真问题”。

最后,教育部伊合组织研究中心主任、上海外国语大学丝路战略研究所所长马丽蓉作致谢辞。她用“干货满满、惊喜不断、后生可畏”对此次论坛进行总结,并表示丝路所与北大阿语系双方的研究团队进行硬核的学术交流可谓弥足珍贵。马丽蓉所长将愿望总结为对有缘再聚、不断创新、继续结伴前行三方面的期待,以期进一步打造并发扬“北大—上外丝路学青年论坛”学术共同体的品牌。

图

付志明、肖坤、许政哲、刘启铖等

文

孔雀、任宏智、李如斐、刘启铖、许政哲