付志明在阿曼“观点”报发表文章:北京大学卡布斯苏丹讲席项目架起双边关系的桥梁 中东研究

时间: 2024-11-02 12:00:00 来源:作者:

2024年8年1日,“中国阿曼友好论坛”在阿曼萨拉拉召开,北京大学外国语学院副院长,北京大学卡布斯苏丹讲席教授付志明应邀参加论坛并做大会发言,付志明教授对于北京大学阿拉伯语专业在学术发表、翻译实践、编辑出版和学生交流等领域的工作进行了详实介绍,强调中阿两国在教育和文化领域的关系是建立在相互理解与尊重的坚实基础上,双方的共同努力将促进这种关系的发展,并为未来取得更多成就铺平道路。我们将继续努力推动中阿之间的文化交流,通过各种教育和科研途径,搭建新的沟通与理解桥梁,共同携手,为两国人民创造光明繁荣的未来。

阿曼“观点”报2024年10月21日全文刊发了付志明的文章。

中阿关系经历了不同的历史节点,但在我看来,其中最重要的节点之一是通过历史上的丝绸之路实现的商业与文化交流。阿曼曾是丝路上的重要一站,随着2013年中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议,阿曼一如既往地再次成为这一倡议的重要合作伙伴,推动两国合作达到前所未有之高度。

当我们探究中阿关系稳固的原因时,会发现科学与文化合作发挥了重要作用。作为北京大学卡布斯苏丹阿拉伯讲席教授,我希望与阿曼及其他阿拉伯国家的读者朋友,分享我们在推动中阿教育与文化合作方面所付出的努力。2007年北京大学卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目的设立,在过去的17年间不断延续,成为加强中国阿曼两国关系的一座新桥梁。在这段时间里,讲席项目开展了丰富多元的活动。在此,我将重点介绍其中四大领域:学术著作的撰写与出版、翻译工作、编辑与著作的学术发表,以及学生活动的组织与开展。

一、书籍编著

北京大学历来将学术写作与出版置于首要任务,因此卡布斯苏丹讲席也将其作为核心工作之一。我们制定了明确的标准,用以指导和支持该讲席的学术出版:这些著作或直接与中国——阿曼关系相关,并由在该领域有丰富经验且享有学术声誉的专家完成;或是能促进阿拉伯文化与语言的传播,有助于在中国推广阿曼文化;或将中国的文化以阿拉伯语形式呈现。我们首先回顾一些获得支持并成功出版的著作。

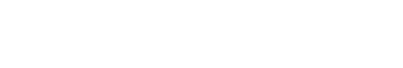

第一个提到的项目是《阿曼与中国关系史研究三种》的两个重要部分,该书涵盖了中国与阿曼自古至今的关系史。八年前,我们委托了三位著名学者——王小甫、吴玉贵和李安山——开展这一课题的联合研究,并将研究成果出版发行。三位学者分别从不同角度进行研究,他们的研究成果揭示了阿曼在古代东西方交通中长期以来被学界忽视的重要地位。研究表明,阿曼在古代东西方贸易中的角色远不止于一般意义上的交通节点。正如王小甫教授在该书所言:“当资料收集和研究工作推进到一定阶段时,我意识到一个重要的历史事实:古代东西方文化交流——这里主要指中国与西亚、南阿拉伯半岛,特别是阿曼之间的交往——具有了特殊且重要的地位。在伊斯兰兴起之前,经由阿曼的海上航线也并非陆路运输的附属,而是中国与大秦(罗马帝国)之间的重要通道。也就是说,这条航线连接了西亚和东亚。在阿拉伯—伊斯兰帝国建立之后,甚至直到明代郑和下西洋期间,技术上的原因使得中国与西亚之间的海上路线仍是主要运输通道,而阿曼则继续担任这一航线的枢纽。这条航线事实上构成了东西方之间的重要贸易通路,而阿曼在当时实质上是一个国际贸易中心。”

本书的第一卷聚焦于两国关系的早期历史,涵盖了从关系初始直到明代郑和下西洋的古代交往,尤其是通过海上丝绸之路的交流。本部分分为四个章节。王小甫教授负责撰写这一部分,是因为他此前在中外古代文化交流(尤其是陆上丝绸之路)方面的研究已广泛发表在中国著名学术期刊上,为本书奠定了扎实的学术基础。第二卷由李安山教授撰写,重点探讨了中国与阿曼之间自郑和下西洋以来,至“一带一路”倡议提出后的近现代与当代关系。本部分分五个章节。

此两册书将翻译成阿拉伯语出版,该书中文版于今年10月问世。

下面介绍的由讲席资助支持的另一本书是《2023年全国高校阿拉伯语专业学生征文大赛获奖文章集》,本书汇集了在北京大学举办的阿拉伯语征文比赛中获奖的优秀作品。2023年第四届以“‘一带一路’十周年——回眸与展望”为主题阿拉伯语征文大赛,在中国学术界引发了广泛关注。该主题激发了全国各地阿拉伯语专业学生的参与热情,来自30多个阿拉伯语系的学生踊跃投稿,在不到两个月内收到了超过200篇参赛作品。阿拉伯语系组建了评审团队,根据学术标准对这些文章进行严格筛选与评审。经过一个半月的评选,共有38篇文章分获一、二、三等奖。

评审委员会特别授予了北京大学阿拉伯语系三年级学生许政哲(阿拉伯名为“贾米勒”)特别奖。他连续三年参加比赛并获一等奖。这位学生在大学二年级暑假期间前往阿曼学习阿拉伯语,这段经历对他产生了深刻影响。他的文章反映了他在阿曼生活的感悟,描述了阿曼人民的慷慨、宽容以及与他的热情互动。许政哲的文章不仅记录了他在阿曼的难忘故事,还充满了他与当地朋友建立的深厚友谊,展现了他对阿拉伯文化日益深入的理解。这些经历改变了他对阿拉伯世界的看法,推动着他与阿曼朋友保持长期联系,并进一步探索和了解阿拉伯文化。

北京大学阿拉伯语系组织了一个由四位专家组成的学术委员会,负责对38篇获奖文章进行收集、编辑和审校。委员会决定在书中收录每篇获奖文章的原文,并注明作者姓名及所属大学,同时提供每篇文章的中文译文。该书在北京大学卡布斯苏丹讲席的大力支持下,由盎格鲁埃及出版社合作出版发行。我们计划继续支持今后的阿拉伯语征文比赛的作品出版,以鼓励更多阿拉伯语学习者积极参与。通过这种方式,我们希望学生们不仅是语言学习的参与者,更能成为推动中阿关系的积极力量。

二、翻译工作

阿拉伯语汉语作品互译,是连接中阿两大文明最古老且文化交流的最重要方式之一。北京大学卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目支持了多部中阿书籍的互译,其中包括《阿曼的中立哲学——历史对未来问题的回答》,该书由阿曼“愿景”新闻出版机构出版。这是一部极其重要的作品,专门探讨阿曼的外交政策,我们选择翻译这本书,是为了帮助中国读者了解阿曼的外交方针,同时也为中国中东问题研究者提供学术参考,特别是这本书的作者海瑟姆·盖塔维在书中回答了许多关键问题,例如:“卡布斯苏丹何时形成了他独特的哲学,明确区分了“积极中立”与“阵营化”的概念?”“哪些历史事件磨砺了苏丹海赛姆·本·塔里克在外交部任职期间的外交与政治经验?”“在“深思熟虑的耐心”时期,阿曼花了多久才解决了‘模糊的边界遗产’?”“为什么阿曼在坚持当前的海湾合作委员会框架上比其他国家更务实,而没有受“民粹主义”口号的影响?”“在一个以制造不安与紧张为生的地区,阿曼是如何成功地建立起包容的国家认同的?”这部书由六个部分组成,涵盖了100个研究主题。我们已完成了翻译工作,目前正在对译文进行审校。

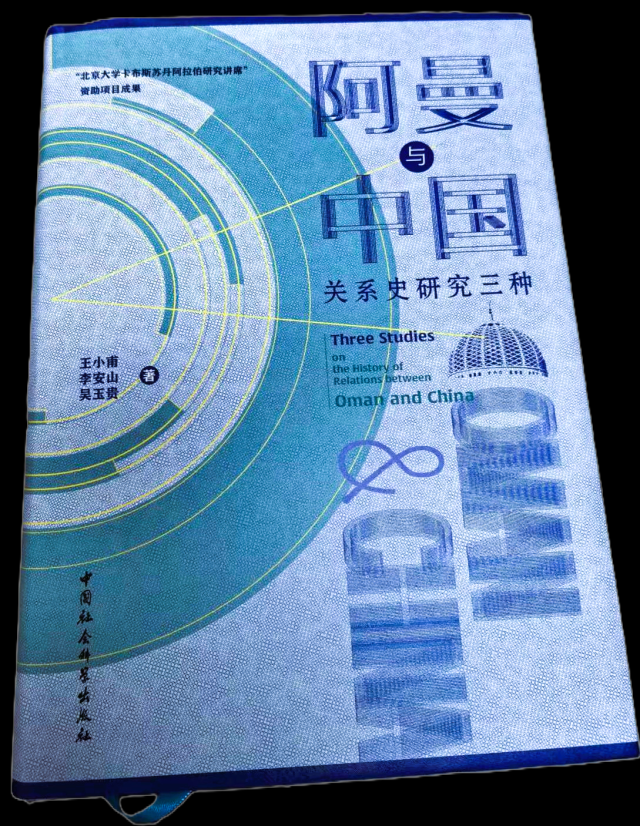

从阿拉伯语翻译成中文并已经出版的作品包括由阿曼新闻部发行的阿曼年鉴(2016、2017、2018、2020)。

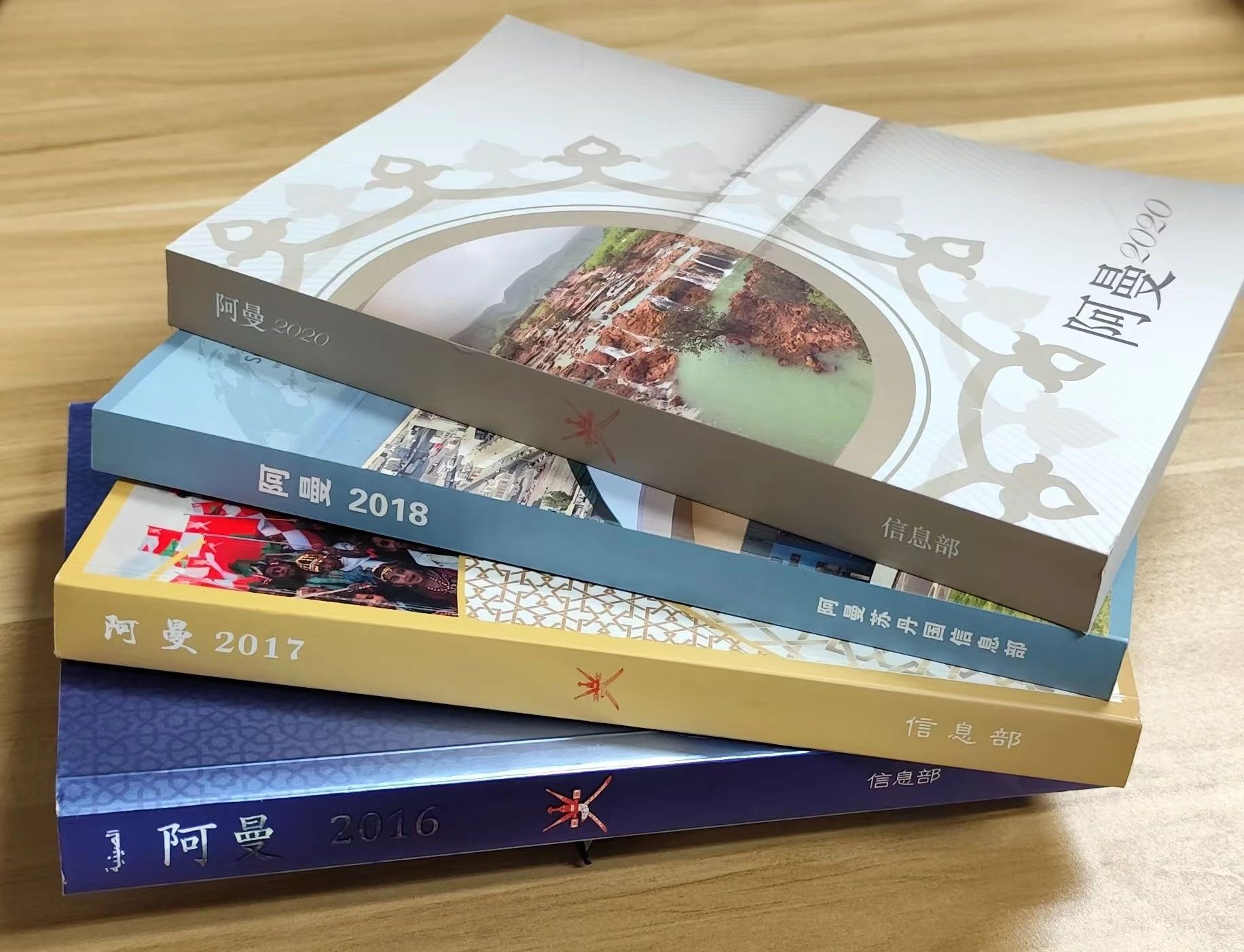

从中文翻译成阿拉伯语的书籍方面,卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目也资助了多部作品,其中包括广受欢迎的《中国文化读本》。这本书汇集了中国文化中最具特色的主题,展示了中华民族的精髓。作者辅以大量的实例与信息,旨在突显中国文化的核心价值。该书分为四个部分:智慧与信仰、创新与交流、艺术与美、民间传统与社会习俗。阿拉伯语译本由北京大学著名阿拉伯语专家张甲民教授翻译完成。卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目支持的张甲民教授翻译的另一部重要作品《中国阿拉伯关系史》,这本书以中阿双语呈现,中文由北京大学郭应德教授撰写,他在阿拉伯历史领域著作颇丰。该书于2015年由北京大学出版社出版。

卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目还支持翻译了《阿曼手工艺》一书上。该书是一本百科全书式的著作,详细介绍了阿曼的手工艺,书中配有大量图片,展示每种工艺品的制作成果。

我们还翻译并出版了《抗击新冠肺炎疫情文献汇编》。这本书是中国国家卫健委发布的关于新冠疫情防控措施的阿拉伯语译本,其中包括六版防控机制文件和第七版新冠肺炎诊断与治疗试行方案。这本书的纸质版于2023年由盎格鲁埃及出版社出版发行。

三、编辑与著作的学术发表

卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目支持了许多卓越的学术内容,其中之一便是修订《阿拉伯语汉语词典》,这是中国首部阿拉伯语—汉语双语词典,由北京大学阿拉伯语系于上世纪出版。讲席项目资助了这本词典的修订工作,修订版于2008年由北京大学出版社出版发行。此外,讲席项目还支持了国内《汉语阿拉伯语词典》的修订出版工作,首版是由中国最著名、最悠久的出版社之一——商务印书馆出版。讲席项目在2013年资助了该词典的修订,并由北京大学出版社出版发行。

在此,我想与各位分享北京大学阿拉伯语系推动中阿文明交流另外一些努力。我与系里的叙利亚籍专家哈穆德·尤努斯教授共同编写了中国阿拉伯书法的教材,名为《简明阿拉伯语书法教程》。该书于2022年由北京大学出版社出版,介绍了多种阿拉伯书体,如纳斯赫体、卢格阿体、三一体、迪瓦尼体和波斯体等,这些都是中国各高校阿拉伯语专业学生学习的内容。书中还命名了一种独特的书法形式——“中国式阿拉伯语书法体”,它是将阿拉伯书法与中国书法技艺融合的一种创新形式。该书法以阿拉伯文字书写,却使用中国毛笔等书写工具,形成了别具一格的艺术风格,与阿拉伯国家、伊朗和土耳其的书法风格截然不同。此外,我们还连续五年举办了 “中国高校阿拉伯文书法大赛”,每年会有来自全国各地超过200名大学生参与这一赛事。

卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目支持《简明阿拉伯语语法》数字图书的编写,主要目标之一是简化语法、句法规则,并将其与来自阿拉伯语语料库的不同实例进行结合。这是中国阿语教学史上首次在教材编写中使用阿语语料库的成果,来为书中补充必要示例。

四、学生活动

卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目历年来一直致力于支持学生活动,因为中阿两国的学生和科研人员交往是中阿两国科学文化合作的重要组成部分。2008年6月,卡布斯苏丹讲席项目启动后不久,便接待了来自卡布斯苏丹大学的40多名学生的参观访问,我们还邀请了北京大学政府管理学院的李成言教授作了一场关于当时中国局势的讲座。自此,北京大学向来自阿曼及海湾国家的学生和学者敞开大门,欢迎他们前来访问和学习。随后,中阿双方的学生活动逐渐增加,其中最重要的活动之一是中阿青年友好大使交流项目。该项目于2016年7月21日启动,由北京大学主办,第二届交流活动于2023年7月再次在北京大学举行。活动吸引了来自阿曼和其他阿拉伯国家的学生和研究人员,以及北京大学和其他中国高校各专业学生的积极参与。

这个活动是阿拉伯与中国学生和学者之间的重要桥梁和交流平台。通过各项活动,双方能够交流生活、学术和文化经验,从而消除双方的认知分歧。对知识的渴求是这一项目可喜的主旋律,每个人都努力探索未知的领域,并验证他们此前阅读或研究得到的关于中国或阿拉伯国家所学的知识。在这一过程中,年轻人之间的联系更加紧密。通过会议之外的交流活动,中阿学生与学者一起参观景点,深入了解中国的文明与历史,目睹当代中国风貌,体会中国的卓越发展与进步。

在各项活动中,有一项被视为卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席学生项目的瑰宝,即北京大学中阿跨文化交流之路(CAMEL)。该项目主要由北大学生参与,并在专职教师的指导下,于2016年至2024年期间组织了多次实地访问,前往阿曼、沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔和埃及等。这些实地访问旨在让中国学生了解当代阿拉伯社会的文化及其发展变化。每次访问,我们都受到热情接待,与大学和相关科研机构等进行交流。

此外,北京大学卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目还组织了阿拉伯语系学生多次前往卡布斯苏丹大学、卡布斯苏丹对外阿拉伯语教学学院以及其他阿曼的高校和研究机构交流学习。这些机构对同学们给予了热情的接待,其教学项目也为学生们深入学习阿拉伯语言与文化提供了重要帮助。同时,讲席举办的四届阿拉伯书法比赛和五届阿拉伯语征文比赛,以及其他全国性赛事,帮助学生们更好地掌握阿拉伯语并深入理解其文化。

最后,我想强调,中阿两国在教育和文化领域的关系是建立在相互理解与尊重的坚实基础上,双方的共同努力将促进这种关系的发展,并为未来取得更多成就铺平道路。我们将继续努力推动中阿之间的文化交流,通过各种教育和科研途径,搭建新的沟通与理解桥梁,共同携手,为两国人民创造光明繁荣的未来。

译/曾申奥